1994年に公開された映画『パルプ・フィクション(Pulp Fiction)』。

クエンティン・タランティーノ監督が放ったこの作品は、当時の映画界に衝撃を与え、カルト的な人気を博した。

カンヌ国際映画祭ではパルム・ドール(最高賞)を受賞、アカデミー賞では脚本賞を獲得し、その後の映画スタイルに多大な影響を与えた作品として語り継がれている。

今回は『パルプ・フィクション』を20年ぶりに観た私が、改めて感じた魅力、時代を超えて評価され続ける理由を、あらすじ・キャスト・見どころ・感想の観点から紹介していこうと思う。

基本情報

- 監督・脚本:クエンティン・タランティーノ

- 公開年:1994年

- ジャンル:クライム、ブラック・コメディ、アクション

- 上映時間:約154分

- 受賞歴:

- カンヌ国際映画祭パルム・ドール(最高賞)

- アカデミー賞 脚本賞(他、作品賞・監督賞などにノミネート)

■ 主要キャスト

- ジョン・トラボルタ:ヴィンセント・ヴェガ(ギャングの殺し屋)

- サミュエル・L・ジャクソン:ジュールス・ウィンフィールド(ヴィンセントの相棒)

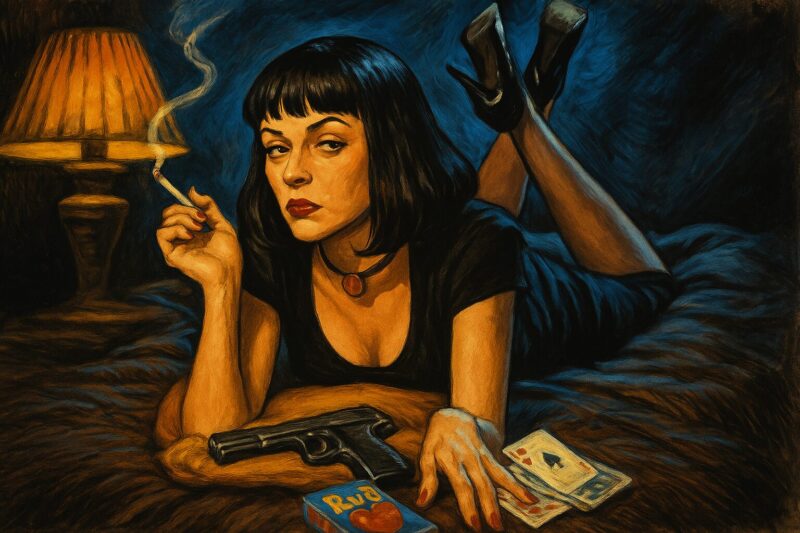

- ユマ・サーマン:ミア・ウォレス(ギャングのボスの妻)

- ブルース・ウィリス:ブッチ・クリッジ(八百長を拒んだボクサー)

- ヴィング・レイムス:マーセルス・ウォレス(ギャングのボス)

- ティム・ロス:パンプキン(レストラン強盗)

- アマンダ・プラマー:ハニー・バニー(パンプキンの恋人)

あらすじ

ロサンゼルスを舞台に、ギャングの殺し屋やボクサーたちの物語が時系列をバラバラに描かれ、最後に一つの世界として交差する。暴力とユーモアが絶妙に絡み合う、異色の群像劇。

久々に観た。20年ぶりくらいかな。Netflixのプレビューシーンでジョン・トラボルタとユマ・サーマンのダンスシーンが流れていてそれが妙に刺さったからだ。

2時間半くらいでしょうか。この映画、全体的にB級の匂いがプンプン。

プンプンなんだけどその後の俳優たちの活躍っぷりも凄くて、どんどん神格化されてきた作品。

時間軸をいじった各エピソードが最終的にリンクしていく構成で後の映画界に影響を与えた作品。

ブルース・ウィリスとサミュエルLジャクソンがここで共演してこの一年後に『ダイ・ハード3』で全く違うキャラクターとして再び共演するのもなんだか感慨深い。

意味のない会話が、キャラを描く

「マクドナルドの話」と聞いて『パルプ・フィクション』を思い出す人も多いでしょう。

この映画の特徴は、物語の本筋とは関係ない会話がとにかく多いこと。

殺し屋が足のマッサージについて真剣に語ったり、ただ車の中でくだらない話をしたり。

しかしそれらの無駄話こそがキャラクターを深掘りし、世界観にリアリティをもたらしている。

タランティーノはこの手法で、「暴力のある日常」を軽やかに、時にユーモラスに描くことに成功している。

乾いた空気感とシュール

『パルプ・フィクション』はテンポの良い映画ではない。

ダラダラとした会話、突然の暴力、唐突な展開…。

このダラダラの会話を楽しめるかどうかで評価は変わってきそうだ。

しかし、その「間」こそが本作の魅力。というかタランティーノ映画の魅力でもある。

かと言えば唐突な殺人シーンで一気にバツっと空気を変えてみせるから観てる方はドキっとさせられる。

だけどその殺しのシーンはあまり痛さを感じない。だから不思議と観れてしまうのかも。

死体を前に口論したり、彼らには人を殺す重さがあまり感じられない。トラボルタの銃が暴発して誤って殺してしまい血だらけになった車を掃除しながら口論したりとやたらとシュールな映像が続く。

最初はだるいけど徐々に作品の世界観にどっぷりとハマっていく自分がいる。

サントラの魅力

『パルプ・フィクション』を語るうえで、サウンドトラックの存在は欠かせない。むしろ、音楽がこの映画の空気感そのものをつくっていると言っても過言ではない。

オープニングで流れるDick Daleの「Misirlou」。この一発で観客のテンションは一気に引き上げられるし、「これから何かヤバいことが始まるぞ」という不穏でスリリングな期待感がじわじわと広がっていく。

そして何と言っても名シーンのひとつ、ヴィンセントとミアがダンスするシーンで流れるChuck Berryの「You Never Can Tell」。

あの脱力感と色気、緊張感と緩さが混ざり合う絶妙な空気に、この曲が完璧にハマっている。あの瞬間こそ、音楽と映像が完全にシンクロした奇跡のような時間だ。

全体的に、サントラは60〜70年代のガレージロックやソウル、サーフロックなどが中心で、BGMというよりもうひとつの登場人物のような存在感を放っている。セリフが多くテンポのゆるい構成にもかかわらず、観客が飽きずに観ていられるのは、この選曲センスが支えているのだろう。

「サントラだけでも聴きたくなる映画」って、そうそうない。でも『パルプ・フィクション』はその稀有な例であり、むしろサントラからこの映画に入る人も多いのではないだろうか。

20年ぶりに観てやっぱり凄かった

B級感は拭えないけど、それが逆に魅力。チープな舞台、濃い目のキャラクター、妙に現実感のある無駄話。

『パルプ・フィクション』は、クライム映画でありながら、哲学的で、時にシュールで、ストーリーに決まったルールがなく、なにより自由。

このスタイルが後の数々の映画に大きな影響を与えてきたのも納得。

ちなみにジミー(Jimmie)というキャラクターでタランティーノ本人も出演していたりします。

早朝から血まみれの車と死体を持ち込まれて困惑しながらも、最終的には掃除屋ウィンストン・ウルフ(ハーヴェイ・カイテル)の指示で協力する、という立ち位置。

ユマ・サーマンをこの映画のポスターにしたセンスも最高にイカすが、

しかしタランティーノは黒髪の前髪パッツン女子好きだねぇ。

コメント