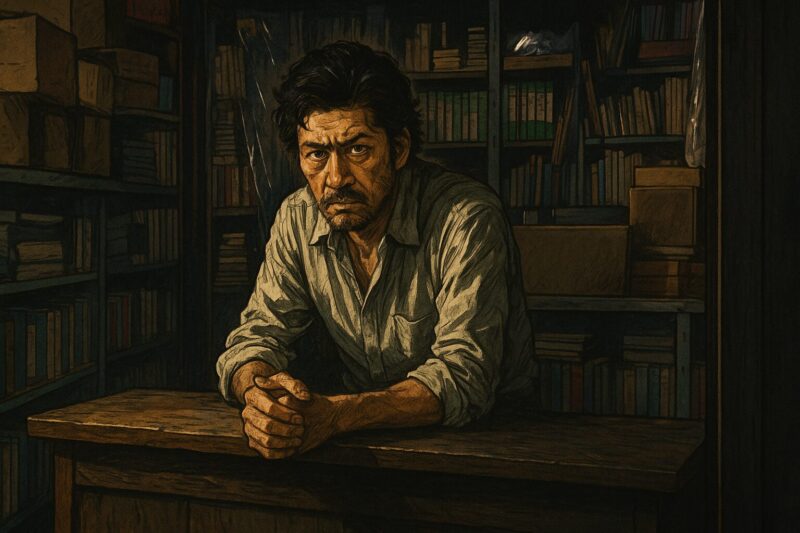

映画『葛城事件』は、2016年6月18日公開。加害者側の家族に焦点を当て、「抑圧」「言葉の暴力」「親の一方的な価値観の押し付け」が引き起こす連鎖的な崩壊を描き出す重厚なサスペンスドラマである。

原作またはモデルとなった実際の事件のエッセンスを取り入れつつ、理想の家庭の裏側に潜む歪みを静かに、しかし確実に暴いていく。本ブログ記事ではネタバレしながら考察していきます。

基本情報

原題:葛城事件

公開年:2016年6月18日

上映時間:120分

監督:赤堀雅秋

脚本:赤堀雅秋

出演:

- 三浦友和(葛城清〈父〉役)

- 南果歩(葛城伸子〈母〉役)

- 新井浩文(葛城保〈長男〉役)

- 若葉竜也(葛城稔〈次男〉役)

- 田中麗奈(星野順子〈獄中結婚の女性〉役)

ジャンル:サスペンス/ヒューマンドラマ

配給:ファントム・フィルム

言語:日本語

映倫区分:PG-12

あらすじ

金物店を営む葛城清は、美しい妻と2人の息子に恵まれ、夢だったマイホームも手に入れた。しかし、理想を強く求めるあまり、家族への支配が次第にエスカレート。真面目な長男・保はリストラのショックを誰にも言えず塞ぎ込み、自由奔放な次男・稔は父の束縛に苛立ちを募らせていく。やがて、妻の不満が爆発し、家族は崩壊の一途をたどる――そして稔は、無差別殺人という取り返しのつかない事件を起こすことに。崩壊する家族の姿を通して、親子関係と社会の闇をえぐり出す衝撃作。

「子は親を見て育つ」

まさにこの映画にピッタリの言葉だ。

前作の『その夜の侍』が結構良かったので観てみました。

被害者側の家族視点で描いた前作とは対照的に、今回は加害者の家族視点と死刑制度という非常に重いテーマを描いてます。

三浦友和は偏屈ですぐに怒鳴り散らしもっともらしい理屈と説教で子供たちや妻をがんじがらめにする。

説教や指導は善意の名の下に行われるが、受け手に配慮されずに一方的だ。

本人はそれが“家族のため”と信じて疑わない。だが息子たちは、表面上は従いながらも内面で壊れていく。

善意が暴力になり得る

そもそも本人にその自覚がない。

これって日常生活ではよくある話ですよね。

本人はまったく悪意はなく「自分は正しい」と思ったことを言ってるが、実は相手には鬱陶しいだけでまるで響いていない。

それどころか相手に対して不満が募る…

僕も後輩なんかに注意する時とか結構言葉選んだりします。特に説教とか指摘とかって一歩間違えれば恨まれるケースがあるんですよね。

いくらそれが正論であっても。いや、「正論」って時には、その人にとっては正論ではないパターンがあるんですよね。

長男・保の閉じた態度、次男・稔の反発と破綻──いずれも清の抑圧的な言葉と関係性の結果としての反応であり、「教育」や「しつけ」の名の下に自我を削られた新世代の歪みが映し出されている。

清の行為は“正論”を装ってはいるが、相手の実情を無視した一方通行の価値押し付けであり、最終的に家族に深刻な心理的負担を植え付けることになる。

ここに、「善意が暴力になり得る」構造がある。

三浦友和は鬱陶しいし親父を見事に演じ切ってました。よかれと思っての説教。

YouTubeのコメント欄でも日常的によく見かける光景。

一般論や自分の成功体験だけで語る人。

それってその人の性格や現在の状況なんかを考慮に入れながら話さないと相手には響かないことを知らない人。

結果、この映画では息子は殺人まで犯してますけど決して極端な話ではないと思います。

どの家庭でも起こりうる

この映画を観ていくうちに「特別な人が殺人を起こしたのではなく、「誰にでもその可能性がある」という怖さを感じました。」

観ていてとても他人事ではないなと。

これを観ると親は子供の教育方針を一度は見直すことになるでしょうね。

そしてこの映画は実際に起きたいろいろな事件をモデルにしたそうです。

つまりどこの家庭でも起きる可能性がある。

自戒として、本作は“伝え方”と“受け取り方”の意識を問います。

親として、上司として、指導者として、どこで線を引き、どう相手の立場を想像するのか。

普通に暮らす人間のなかに潜む崩壊の芽に対する警鐘が、この作品には埋め込まれていると思います。

夢も希望もないラスト

映画的なことを言うと正直言って田中麗奈の立ち位置がよくわからなかったです。

死刑制度反対なのはわかるけど殺人犯と獄中結婚までする熱の入れようはなんなのか?

別に犯人に惚れてるとかでもないしなぜ周りの信用を失ってまでこの殺人犯にこだわるのか理解に苦しみます。

「結局何もできなかった」わけですし彼女は一体何だったんでしょう?

ちょっと釈然としません。

三浦友和は最後に田中麗奈を襲おうとして惨めにも説教されて庭で首つり自殺を試みます。

だけど枝が折れて失敗。

仕方なく部屋に戻って一人でまた飯の続きを。

おしまい。

なんちゅう救いようない絶望的なラストなんだ。

清は最後まで自己反省をせず、妻も崩壊し、子供は死と刑罰に追い込まれ、家には誰も残らない。

子供が殺人を犯した原因が自分にあるとは全く気付くことなく最後の最後まで最低な親父。「誰も教訓を学ばない」ことが最も恐ろしい結末であり、映画の重さはそこにある。

今後もそれに気付くことは・・・ないでしょうね。

清が一人、マイホームで食事を続けるシーンは、平穏な生活の継続ではなく、気づかないまま与えた傷を背負いながら生きていく“日常の残酷さ”を象徴的に見せる。

飯を食う。

これは明日もまた生きていくということ。

そして自分が家族やまわりに与えた影響に気づくことなくずっと生きていく。

こんな残酷なことがあるでしょうか。

一生懸命建てたマイホームでたった一人で飯を食って終わるラストシーン。

もうホラー映画よりもホラーでした。

演出と演技:細部が紡ぐ圧迫感

三浦友和が演じる葛城清の演技は、抑圧的ながらも意図せざる“父の普通さ”を伴う。

彼の怒声はただの暴力ではなく、正しさを帯びた説教として響き、受け手にとっては逃げ場のない閉塞感を生んでいます。

正しいことを大声で怒鳴られてもねぇ・・・。

映像面では、日常の光の中に潜む暗さを扱うカメラワーク、狭い室内空間の使い方で家族の距離感と息苦しさを演出。

背景音の抑制や静寂の活用も、言葉の重みと余韻を際立たせていてかなり観ていてストレス感じました。

まとめ:なぜこの映画を親は観るべきか

『葛城事件』は、親として、指導者として誰もが無意識に再生産しかねない「支配の構造」と、その果てにある不可逆的な結果を静かに突きつけます。

子を持つ者、自分が誰かに影響を与える立場にある者は、本作を通じて自らの言葉と行動を見直す契機になりでしょう。

「子は親を見て育つ」という言葉を、単なる格言としてではなく、行動の前提として再認識させる力がこの作品にはある良作でした。

コメント